「守り・攻めのブランディング」を紐解きながら、社会に与えるインパクトの実例やポイント、どのようにインパクトを起こしていく方法や考え方についてを紹介しています。

守りのブランディングと、攻めのブランディング

ブランド認知やイメージアップに留まらないインパクト

ブランドを創ると、必然的に認知や広報活動などによって、お客様とコミュニケーションをとる機会を作っていきます。

SNSやセミナー・ファンイベントや社会貢献活動などは、中小企業やアーティスト、メデイアなどが常に発信しているので、おそらく目にしないことがないと思います。

この印象が、個人的・家族的・地域的・社会的、といった様々な観点で、イメージや印象として人々に評価され、情緒として蓄積されていきます。

しかし、人によって受け取り方は千差万別、同じ評価をされることはほぼないでしょうし、これを無理やり操作することはできません。

『 その中でインパクトを起こすって難しくない? 』

と思われると思います。

ここでは2つのインパクトを通じて話をしていきたいと思います。

広告的インパクト

企業や価値をお客様に伝える手法で、日本が得意としている部分にあたります。

流行や芸能人などの起用により、目に鮮やかなで新鮮な印象と心理誘導をすることで効果が期待できます。

社会的インパクト

SDGsやサステナブルな観点から「社会的意義」や「共感の連鎖」を生み出しています。

社会的インパクトは、アワードごとの特色や評価軸が明確であり、選ばれることによって社会的信用としても受け取ることができます。

この2種類は、どちらが良い・悪い、どちらか1つだけやればOK、というものは無いように感じます。

後の実例でも触れますが、社会的インパクトの中には、広告的観点も必要なことが多くあるからです。

広告的インパクトの中にも社会性が入ってきているのが、メディア傾向を通じて感じることが増えてきています。

“見た目”のインパクトも大切にしながら、社会的な“想いや姿勢”という存在自体のインパクトも出していくことを忘れないようにしていきたいですね。

グローバルな観点でいうと、「見た目」と「存在」において、社会に問いを投げかけたり、新しい視座を提供したりすることで存在価値を広げることができるインパクトは、実はアメリカを含む海外の方がはるかに上手で先進しています。

これは、歴史文化の違いや、大陸・島国などの傾向、宗教性にも違いに紐づいているのですが、徐々に日本も変化していると感じています。

この2種類のインパクトを出すことで、ブランドイメージにどんな変化があるでしょうか?想像してみてください。

受賞から見る社会的インパクトの実例

この章では、インパクトにつながった実例として、日本生まれの商品・取り組みによる受賞をいくつかご紹介します。

4つの国内外で有名な賞を独断と偏見で選び、近年で特に素晴らしいなと思う受賞を取り上げました。

調べていただくと、国内外には様々な賞が存在し、受賞における評価も違います。商品サービスとの相性もあると感じます。一度自社やプロジェクトと合うものを探してみるのも視野を広げる機会になるのではないでしょうか。

グッドデザイン賞

グッドデザイン賞は、公益財団法人日本デザイン振興会の主催で、毎年デザインが優れた物事に贈られる賞です。

日本で唯一の総合的デザイン評価・推奨の仕組みであり、Gマークがついている商品サービスは商社・消費者から特別な評価をされているといえるでしょう。工業製品からビジネスモデルやイベント活動など幅広い領域を対象としています。

こども選挙

茅ヶ崎市長選挙と同時に、実際の候補者に子どもが投票する「こども選挙」を開催。 子どもたち考えた質問を候補者が回答しWEBにアップ。 市内11ヶ所に投票所を設置し、ネット投票含め566人の子どもたちが投票した。活動や結果の公表がメディアにも大きく取り上げられ、埼玉、鳥取、讃岐と全国にも広がっている共感の受賞実例です。

グッドデザイン受賞ギャラリー

– 2023年受賞

キッズデザインアワードなども受賞

iF DESIGN AWARD

iFデザイン賞は、ドイツ・ハノーファーを拠点とする、デザイン振興のための国際的な組織インダストリー・フォーラム・デザイン・ハノーファー(iF)が1953年から主催し、毎年全世界の工業製品等を対象に優れたデザインを選定しています。

iFデザイン賞はIDEA賞、レッドドット・デザイン賞と並び「世界3大デザイン賞」と呼ばれている。

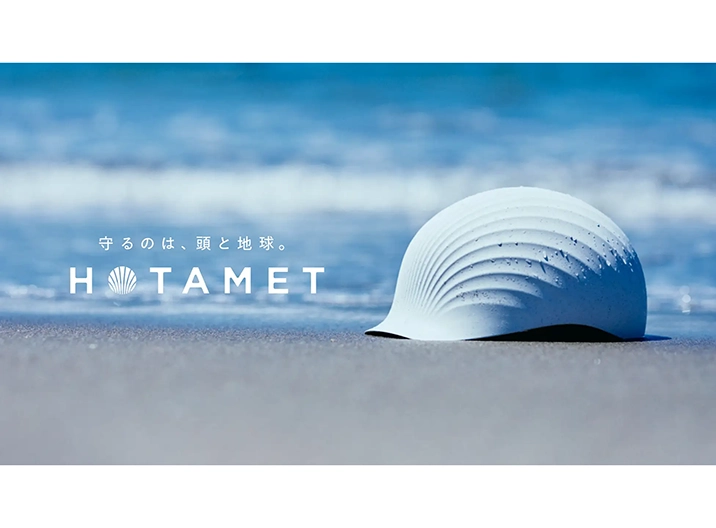

TBWA HAKUHODO「ホタメット」

漁師が使用する“ホタテの貝殻”を再利用して作られたヘルメット。「頭と地球を守る」海洋資源の有効活用と、災害対策を組み合わせたサステナブルな提案をし、ローカル素材と社会課題を掛け合わせた“ストーリー”がインパクトを生みだした受賞実例です。

プレスリリース

– 2024年受賞

NY ADC賞・グッドデザイン賞なども受賞

Red Dot Design Award

レッド・ドット・デザイン賞は、ドイツ、エッセンのDesign Zentrum Nordrhein Westfalenが主催する国際的なプロダクトデザイン賞です。過去2年以内に製品化されたデザインを対象とし、デザインの革新性、機能性、人間工学、エコロジー、耐久性など9つの基準から審査されます。 iFデザイン賞、IDEA賞と並ぶ「世界3大デザイン賞」の1つです。

ウィンドウアート「在る美」

店舗のウィンドウスペースを活用したアート。

地域資源を活かしながら日常に“静かな美”を取り戻すプロジェクトで、伝統工芸が持つ日本古来の美意識をテーマとし、和傘職人と共にツリーとリースを制作。在る美の探求によって企業姿勢を表現した受賞実例です。

プレスリリース

– 2024年受賞

NY ADC賞・KUKAN OF THE YEAR 2024なども受賞

日本各地域のデザインコンペティション

日本の都道府県には、それぞれ優れたデザイン産品を表彰するコンテストが存在しています。

また、企業や協会が主催するようなアワードなどもあります。エントリーする時期が決まっているので、もしかしたらちょうどエントリーできるものがあるかもしれません。

ふくしまデザインコンペティション

IZ EARTH

石油をまったく使用しないプラスチック「PLA(ポリ乳酸)」製のコップ製品を開発。世界最薄(0.53mm)で植物性100%生分解なので、プラスチック独特の匂いがなく土や海にも還ります。サービス提供者や消費者の、サステナブルな意識を育てるプロダクトの受賞実例です。

オフィシャルページ

-2024受賞

インパクトに繋がる価値を見つけるには

受賞の実例を見てみると、インパクトとは偶然できるものではないように感じます。

この必然を作るためには、商品があるだけでも、想いがあるだけでも実現できません。

全員が、同じ想いの熱量を共有し、連動し、切磋琢磨しながら最終的にアウトプットされることで生み出されます。

受賞してきた方と対話をする機会がありますが、話の中で共通しているのは「在りたい姿」「コンセプトを体現するアウトプット」「社会への問いかけ」の全てが1本の軸になっていることです。

受賞や評価というものは、あくまで副産物のようなものでありますが、本質的には“ブランドが発するメッセージと未来像”の一貫性がインパクトを生んでいるように感じます。

「何を伝えたいか」ではなく「なぜ、それを伝えたいのか」という根源的な問いと向き合い、それを全員で共有し、同じ方向を向くことで、より良いものへと進化していくのではないでしょうか。

インパクトに繋げるための5つの視点

インパクトを実現していくためには、まずインパクトに繋げていける根本の問いが不可欠と感じました。

ここからシンプルで共通する熱量が発生してく、熱源を探してみてください。

多くの企業は、社内リソースや関係者で完結さたいと思いがちですが、どうしても難しい壁が出てくることがあります。

難しい壁や、到達できないラインへ行くためには、実現へと近づけ・導いてくれるような人たちがいることも忘れないでいただきたいです。

最後に

あなたのブランドは、どんなインパクトを与えますか?

ブランドのインパクトとは、単なる派手さや目立ち方ではありません。

本当に強いインパクトは、人の意識を揺さぶり、行動を変える力を持っています。

私たちは1人では生きていけません。その共同体として組織があり社会があります。

その社会との接点を持ちながら、私たちは何を成したいのか。どんな未来を創造するのか。

その問いから生まれるブランドが、これからの時代を照らし、私たちの生活に溶け込んでくるのだと感じます。

あなたのブランドは、誰に影響を与える存在になり得るでしょうか?

そして、そのインパクトは10年後も残っているでしょうか?

これは私たち支援側の課題でもあると感じています。

組織としての在り方や、提供価値と未来ビジョン、それぞれが連動することでインパクトを生み出していけるようにと、協力体制を強化しながらハンズオンの伴走支援を提供していきます。

お困り事やご相談など、お気軽にご連絡ください。

多くの中小企業がブランディングという言葉を聞くと、「ロゴを創る」「ホームページをきれいにする」といった手段をイメージしがちな傾向があります。

しかし、それらもブランディングの一部ではあるのですが、直接収益を生み出さない部分の印象部分や体裁に留まることもあります。私たちは、これを“守りのブランディング”とお伝えいます。

しかし一方で、“攻めのブランディング”もあることにも触れていきます。

攻めとは具体的にどのようなことを意味するのかわかりますか?

1秒だけ考えてみてください。

・・・

さぁ、どうでしょうか?

おそらく多くの方の考えと一致すると思います。

攻めとは、いわゆる『行動(アクション)』です。

それは営業や商談だったり、展示会や銀行融資、広報活動、アライアンスなどによる事業創造にもなってきます。私は、ここにインパクトも入ると実感しています。

では、この「インパクトという言葉の定義はどんなものなのでしょうか?

AIに概要を聞いてみました。

この「強く作用する」「強い印象を与える」を言葉通りに捉えてしまうと、単純に「目立つ」「印象に残る」存在にもなりかねないので注意が必要です。

より本質的な部分にフォーカスし、社会や業界に新たな視点を提示し、最終的に価値が評価されるからこそインパクトになるのだと感じています。

そして本章で伝えたいインパクトとは、商品やサービスといった価値を、誰か勝手に評価してくれるものではありません。

評価をしてほしいと主張することが大事です。その主張はデザインコンテストなどへのエントリーだったり、効果的なプレスリリースをすることで社会的認知を拡げるためにアクションするからこその、攻めのブランディングと言えるでしょう。

守りと攻めのブランディングを通して『インパクト』に触れてきましたが、ここで忘れないでいただきたいのはどちらかだけを行うのではなく、守りも攻めも両方必要だということです。

戦国時代を例に出すと、守る城や街があるからこそ、戦場に出て行けますよね。

逆にいうと、兵站や物資などの体力を調達でき、何かあったときに補填できる組織や体制そのものが守りであり、戦術が活かせる攻めのフィールドに出ていくことができるようなイメージです。

守りというのは、ロゴマークやホームページだけではありません。

企業理念や社内体制、組織図、仕組みなどの守りがしっかりとしているほど、商談や銀行などの様々なフィールドに出ていけるのではないでしょうか。

今こそ、変化を生み出す「攻めのブランディング」の重要性を感じています。

弊社では、守りのブランディングが得意ではあったのですが、現在は攻めのブランディングも含めてご提案しながら一緒に歩めるようにと体制強化・全体設計をさせていただいています。